Экономическая и социальная география

Экономическая и социальная география – это не только учебная, но и научная дисциплина. Формальной датой рождения этой науки является 1976 год, когда она была внесена в реестр Государственного комитета по науке и технике СССР (ГКНТ СССР) в качестве самостоятельной научной дисциплины. Именно с этого момента стала возможна подготовка кадров высшей квалификации и защита диссертаций по этой специальности.

Формальное признание молодой научной отрасли только официально закрепило ее положение. Профессиональная географическая среда признала и пестовала «новорожденную» еще в 1960–е годы. Ее появление, как и возникновение любой другой отрасли знания, было ответом на неудовлетворенные запросы общества, и к моменту своего официального признания экономическая и социальная география выглядела уже достаточно зрелой наукой, обремененной богатым жизненным опытом в виде разнообразных теоретических и практических наработок.

Наличие разветвленной системы теоретических знаний не только указывает на уровень развития науки, ее богатый методический арсенал, но и на ее практическую значимость. Научная дисциплина, имеющая в своем багаже концепции и парадигмы (важнейшие из них будут представлены ниже), вправе претендовать на роль конструктивной производительной силы. Экономическая и социальная география, обладающая богатым набором доказавших свою эффективность парадигм, может создавать собственные объекты (социумы, поселения, регионы и пр.) с заранее заданными свойствами. Любая наука, достигшая подобной стадии эволюции и способная адекватно реагировать на запросы общества, становится конструктивной.

Базисом научной деятельности является методология, которая определяет стратегию научного познания и тактику реализации результатов исследования. Под методологией понимается учение о принципах построения, исследовательских подходах, формах и методах научной деятельности. Она включает в себя общефилософские и общенаучные принципы и подходы, законы логики, методы, приемы и средства исследования.

Методология экономической и социальной географии ориентирует исследователей на решение территориальных, социально–экономических, экологических и политических проблем. Действенность и результативность методологии во многом зависят от объективности и глубины раскрытия основополагающих вопросов экономической и социальной географии – объекта и предмета науки, ее структуры и места в системе научных дисциплин, подходов и методов исследования.

В единой системе научного знания формируются отдельные науки и научные направления, которые тесно взаимосвязаны и имеют размытые границы. В то же время каждая наука решает отдельные, своеобразные задачи, обращаясь к собственному предмету познания с помощью общенаучных и частнонаучных методов.

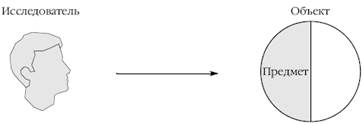

Рис. 1.1.

Соотношение объекта и предмета исследования науки

Истинность выявления объекта и предмета изучения и действенность применяемых методов непосредственно влияют на результативность всей научной деятельности.

Определение объекта и предмета изучения в экономической и социальной географии особенно важно, так как в орбиту исследования вовлекается не только производственная, но и социальная сфера и происходит процесс становления новой науки – общественной географии. Причиной этого является существенное возрастание социального заказа на территориальные исследования, изучение и конструирование пространственно–временных форм жизнедеятельности людей.

Соотношение объекта и предмета экономической и социальной географии большинство ученых представляют как отношение целого и его части. Объект представляет особой явление, которое существует самостоятельно, вне зависимости от познавательной деятельности людей. Предмет и его содержание определяются исследователями и охватывают лишь часть объекта (рис. 1.1).

Иными словами, под объектом исследования

следует понимать конкретную область познания, часть окружающего мира (объективной реальности), которую изучает соответствующая наука; предмет исследования

представляет собой совокупность представлений (теоретических знаний – учений, теорий, гипотез, концепций, парадигм), сложившихся в науке относительно объекта исследования.

Читайте также:

Климат

Расположенная в низких широтах, Венесуэла имеет субэкваториальный жаркий климат. Разница средних температур самого холодного и самого теплого месяца не превышает 5°. Летом территория страны находится под воздействием влажных экваториальных воздушных масс, а зимой — сухих северо-восточных пассатов. ...

Рельеф

Примерно 4/5 территории Узбекистана заняты пустынными равнинами; восточные и юго-восточные районы страны включают горы и предгорья Тянь-Шаня и Гиссарского хребта. В пределах Туранской плиты выделяются плато Устюрт (на крайнем западе), дельта Амударьи у южного побережья Аральского моря и обширная пу ...

Государственная символика

Государственный флаг РФ. Еще до августовского путча 1991 года последовало предложение заменить "революционный" красный флаг на бело-сине-красный (высказал народный депутат России Виктор Ярошенко). Чрезвычайная сессия Верховного Совета РСФСР 22 августа 1991 года постановила считать официал ...

Главное меню

- Главная

- Австралийский Союз

- География населения мира

- Крупнейшие озера мира

- Природный комплекс

- Водные ресурсы России

- Каспийское море

- География